Das nächste OKR-Planning steht an und Du möchtest dieses Mal (noch) bessere OKR formulieren? Dann bist Du hier genau richtig! Denn gute OKR-Formulierungen sind kein Hexenwerk. Mit ein wenig Übung und den richtigen Tipps wird es Dir als OKR Master gelingen, gemeinsam mit Deinem Team immer bessere OKR festzuhalten.

Damit Du keine wichtigen Punkte übersiehst, habe ich Dir in meiner ultimativen Anleitung alle Aspekte, auf die Du für perfekte Objectives & Key Results achten solltest, in einem einzigen Artikel zusammengefasst. Mit dieser Anleitung kann wirklich nichts mehr schiefgehen!

Objectives für Deine OKR formulieren

Das Objective ist das qualitative Element Deiner OKR-Formulierung. Beim Objective solltest Du darauf achten, dass es leicht verständlich ist und einen abgeschlossenen, spezifischen Zustand kommuniziert. Zweitens muss es in Verbindung zu anderen OKR stehen, jedoch gleichzeitig durch Dein Team autonom erreichbar sein. Außerdem enthält es keine Metriken. (Weil diese stets in die Key Results Deines OKR gehören.)

Drücke Dich leicht verständlich aus

OKR sollen für Transparenz und Klarheit in Deiner gesamten Organisation sorgen.

Denn nur so kann sich jeder darüber informieren, was sich andere andere Teams oder Abteilungen für den aktuellen bzw. kommenden OKR-Zyklus vorgenommen haben.

Das gelingt natürlich nur dann wirklich gut, wenn Dein Objective leicht verständlich ist. Deshalb solltest Du auf „Fachchinesisch“ und Spezialbegriffe, die nur Deinem Team oder Deiner Abteilung etwas sagen, verzichten.

| Problematisches Objective | Alternative OKR-Formulierung |

|---|---|

| Stream-aligned Teams optimal durch Complicated-Subsystem- und Platform-Teams supporten. | Eine hilfreiche Teamstruktur etablieren, durch die wir besser mit mehreren Teams an einem Produkt arbeiten können. |

Formuliere das Objective Deines OKR als spezifischen Zustand

Es ist sehr verführerisch, das Objective eines OKR besonders plakativ zu formulieren, sodass es schon fast als Werbeslogan dienen könnte. Schließlich soll es ja inspirieren, oder?

Der wichtigste Aspekt, wenn Du OKR formulierst, ist der, dass Du Dein Objective einen abgeschlossenen Zustand darstellt.

Vermeide deshalb kryptische Formulierungen und Allgemeinplätze.

Versuche vielmehr, einen konkreten & spezifischen Zustand zu beschreiben, an dem sich Dein Team oder Deine Organisation befinden werden, wenn Ihr das Objective erreicht habt.

Mit einer nebulösen Formulierung, die auch als Webeslogan dienen könnte, ist niemandem geholfen.

Stell Dir das Ganze vor wie eine Urlaubsreise: Wenn Du sagst, dass Du „den außergewöhnlichsten Sommerurlaub Deines Lebens verbringen“ möchtest, kann das sehr viel (wenn nicht sogar alles Mögliche) bedeuten. Wenn Du hingegen formulierst, dass Du „mit Deiner Familie einen erholsamen Urlaub in Carcassonne verbringen“ möchtest, ist Dein Objective schon sehr viel expliziter und klarer.

Ein gutes Objective kannst Du Dir deshalb als eine Art Aussichtspunkt oder Etappenziel vorstellen. Wenn Du Dein Objective erreicht hast, kannst Du von dort neue Ziele entdecken und diese als Nächstes anstreben. Es ist daher immer recht hilfreich, Dir vorzustellen, was Du sehen und entdecken kannst oder welche neuen Perspektiven und Möglichkeiten Dir offenstehen werden, wenn Du Dein Objective erreicht hast.

| Problematisches Objective | Alternative OKR-Formulierung |

|---|---|

| Den außergewöhnlichsten Sommerurlaub meines Lebens erleben. | Mit meiner Familie einen erholsamen Aufenthalt in Carcassone verbringen. |

Aus dem gleichen Grund solltest Du bei Deinen OKR-Formulierungen sogenannte Evergreens vermeiden. Evergreens sind Ziele oder Wünsche, die immer, für jedes Team und jede Organisation und für alle Zeiten gültig sind. Um sie zu erkennen und zu vermeiden, kannst Du auf die Kopfstand-Methode oder auf den Wiederholbarkeits-Test zurückgreifen.

Kopfstand-Methode

Die Kopfstand-Methode ist eine hilfreiche Fragestellung, um Evergreen-Objectives zu vermeiden. Sie besteht aus einer einfachen, simplen Frage:

Gibt es ein denkbares Szenario, in dem dieses Objective keinen Sinn vergeben würde?

Wenn Du beispielsweise ein Objective wie „Die Zufriedenheit unserer Kunden maßgeblich verbessern“ oder „Mit herausragendem Service unsere Kunden begeistern“ für Dein OKR formuliert hast, dann offenbart die Kopfstand-Methode, dass es sich hier um Evergreens handelt.

Denn es ist schlichtweg kein Szenario denkbar, in dem diese Objectives keinen Sinn ergeben würden. Wer will schon keine begeisterten Kunden? Eben: Niemand.

Die Kopfstand-Methode ist daher ein hilfreicher Ansatz, um Evergreen-Objectives schnell & leicht zu erkennen.

Wiederholbarkeits-Test

Eine weitere Möglichkeit, um Evergreens bei der Formulierung Deiner OKR zu vermeiden, ist der Wiederholbarkeits-Test. Auch dieser Test besteht aus einer einzigen, simplen Frage:

Könnten wir dieses Objective im nächsten OKR-Zyklus wieder genauso formulieren?

Solltest Du diese Frage mit „Ja“ beantworten müssen, hast Du leider einen Evergreen vor Dir und solltest versuchen, ihn in ein spezifischeres Objective zu verändern.

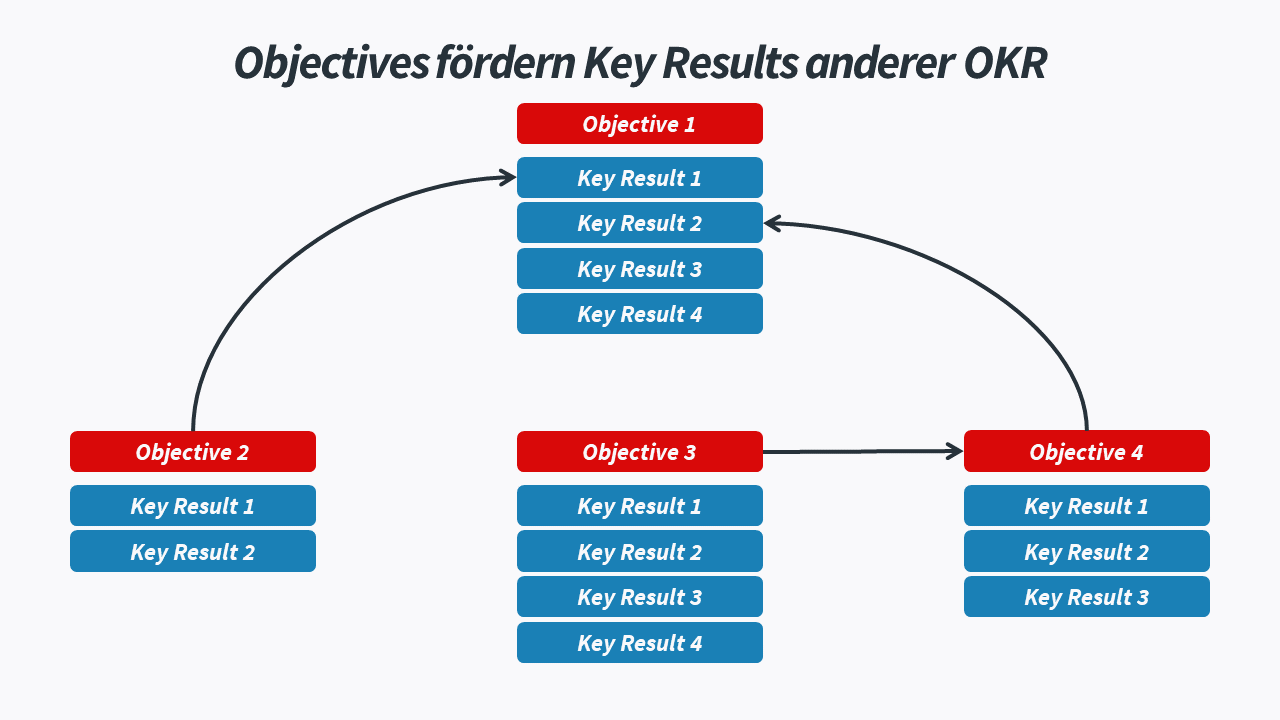

Verknüpfe Dein Objective mit anderen OKR

Formuliere das Objective Deines OKR so, dass es sich erkennbar auf andere OKR bezieht.

Denn der Sinn und Zweck von OKR ist es ja, dass Deine gesamte Organisation in die gleiche Richtung strebt und Ihr Alignment erzielt. (Und dabei ist es nicht hilfreich, wenn jedes Team etwas anderes macht.)

Die meisten OKR-Tools unterstützen Dich dabei, diese Verknüpfungen zu visualisieren, aber auch die Formulierung selbst sollte erkennbar auf ein von Deinem Team anvisiertes Key Result bzw. OKR einzahlen.

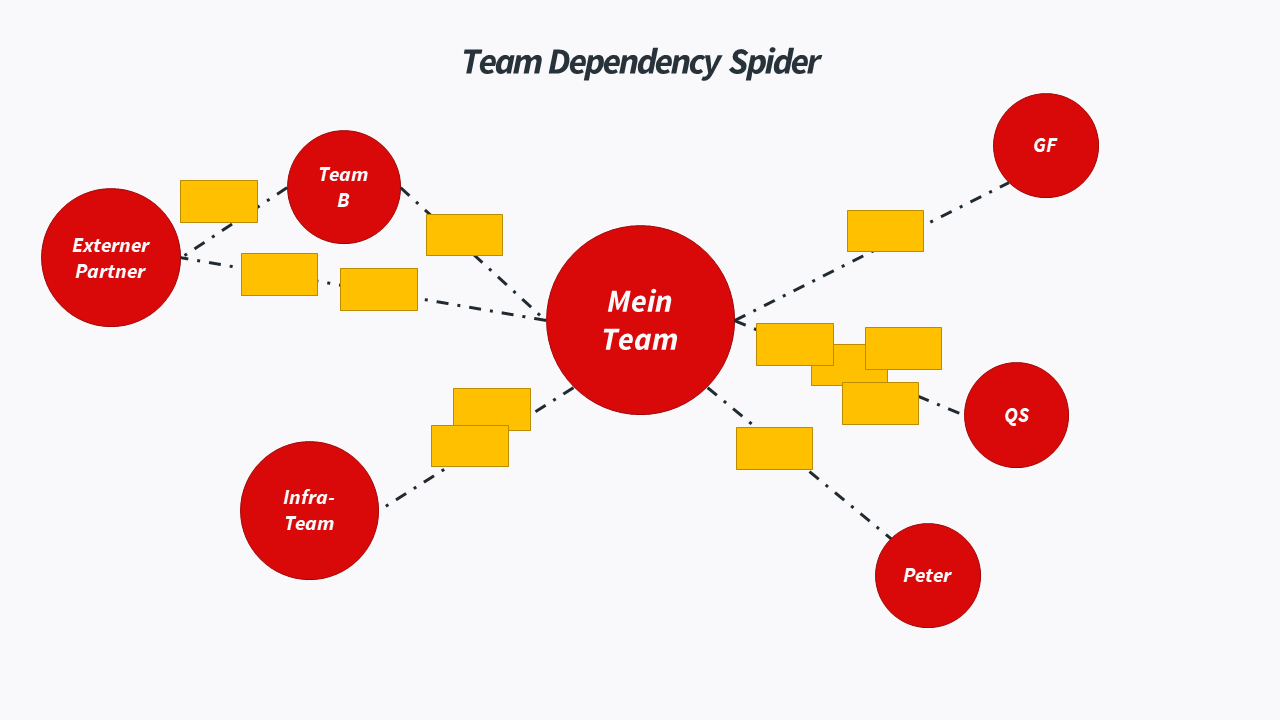

Formuliere autonom erreichbare OKR

Im Optimalfall hast Du Dein Objective so formuliert, dass Dein Team sein OKR autonom und ohne Unterstützung durch andere Teams oder Abteilungen erreichen kann. Das ist zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach zu erreichen. Der Hauptgrund hierfür liegt jedoch nicht unbedingt in Deinem Objective, sondern darin, dass die Teamstrukturen Deiner Organisation Selbstorganisation schlichtweg nicht ermöglichen.

Häufig umgehen Teams diesen Umstand, indem sie sich auf Output konzentrieren, den andere Abteilungen benötigen. Die bessere Lösung hingegen ist die Schaffung möglichst vieler, selbstorganisierter Teams, die einen kompletten Wertstrom bis hin zum Kunden bzw. Nutzer bedienen können.

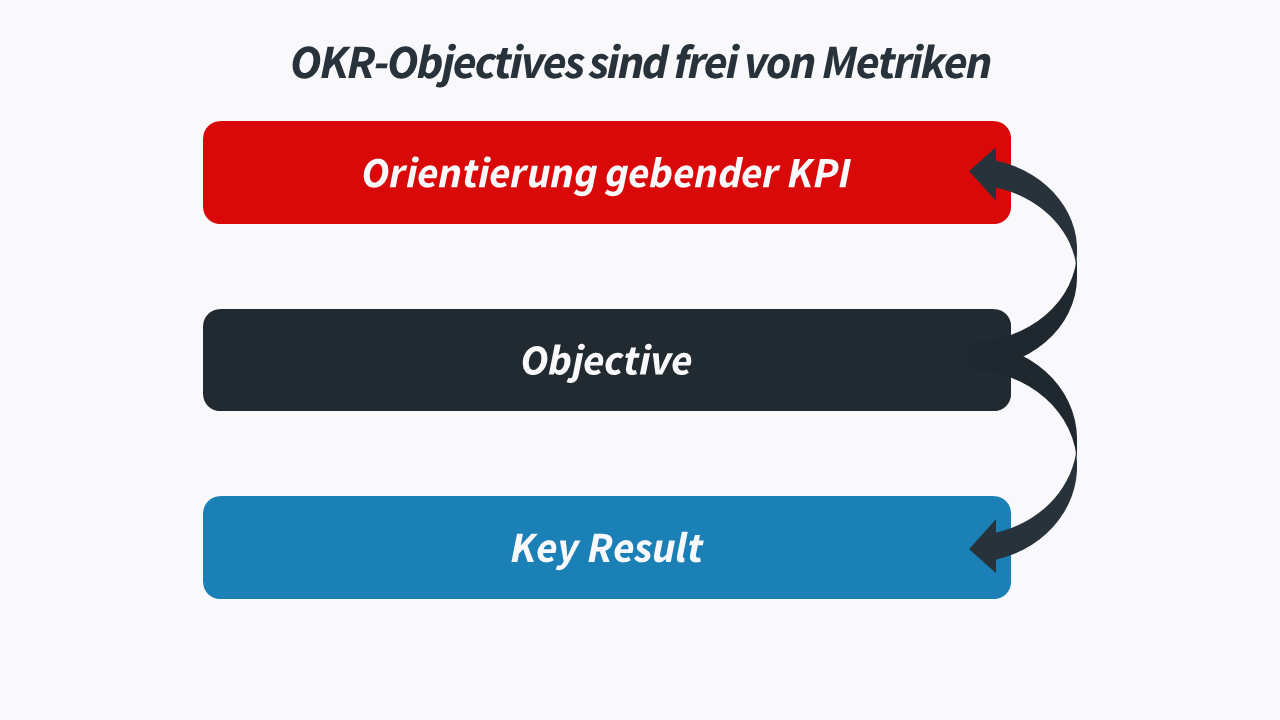

Gute Objectives sind frei von Metriken

Objectives sind qualitative Formulierungen und frei von Metriken. Denn auch wenn Metriken natürlich eine wichtige Rolle in der OKR-Methode spielen, verwässern sie die Aussage Deines Objectives: Weil sie naturgemäß zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. (Die Trennung zwischen Objective auf der einen und Key Results auf der anderen Seite existiert ja nicht ohne Grund.)

Falls Du Metriken in Deinem Objective entdeckst, solltest Du überlegen, wie Du diese ausgliedern kannst. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Problemstellungen: Entweder befindet sich eine übergeordnete (universale) Metrik in Deinem Objective oder die Kennzahl eignet sich als Key Result für Dein OKR.

Umgang mit übergeordneten Metriken (KPI)

Es gibt eine Reihe von Metriken bzw. Kennzahlen, die einen allgemeingültigen Charakter haben. Meistens wird mit ihrer Hilfe die Leistungsfähigkeit von Organisationen gemessen, sodass es sich bei diesen Metriken um Key Performance Indicators (KPI) handelt.

Falls Du einen KPI in Deinem OKR-Objective entdeckst, ist das ein Hinweis darauf, dass dieses einen starken Evergreen-Charakter aufweist.

Zum einen kannst Du in solchen Fällen diesen KPI als gegeben betrachten und Dir überlegen, mit welchem konkreten Objective Du diese Metrik verbessern könntest.

Du stellst den KPI sozusagen gedanklich „über Dein Objective“ und nutzt ihn als Orientierungshilfe, um ein konkretes, spezifisches Objective zu formulieren.

Zum anderen kannst Du den KPI auch in ein Key Result für Dein Objective verwandeln. Hierbei ist es jedoch wichtig, dass Du sowohl einen Start- als auch einen Zielwert im Key Result festhältst.

Objectives in Key Results verwandeln

Alle weiteren Metriken, die in Deinem OKR-Objective auftauchen, solltest Du ebenfalls in ein Key Result ausgliedern. Darüber hinaus ist es oft sehr hilfreich, Dir die Frage stellen, ob Dein aktuelles „Objective“ nicht bereits selbst ein Key Result ist. In diesem Fall solltest Du Deine bisherige Formulierung zunächst beibehalten, sie als Key Result deklarieren und eine neue Formulierung für das dazugehörige Objective festhalten.

Key Results für Deine OKR formulieren

Key Results sind das quantitative Element Deiner OKR-Formulierung. Ein Key Result muss objektiv überprüfbar sein. Das gelingt am besten, wenn Du nur eine einzige Metrik pro Key Result verwendest und Verschachtelungen vermeidest.

Zweitens ist es wichtig, dass Deine Key Results Fortschritt sichtbar machen. Hierzu ist es hilfreich, wenn Du sowohl einen Startwert als auch einen Zielwert für Deine Metrik festhältst.

Drittens solltest Du die Key Results Deiner OKR so formulieren, dass sie Ergebnisse statt Aufgaben messen. Darüber hinaus sind Key Results im besten Fall anspruchsvoll, sodass sie Flow & Motivation erzeugen können. Achte ebenfalls darauf, dass die Key Results Deines OKR unabhängig voneinander erreicht werden können.

Mache Key Results objektiv überprüfbar

Damit Key Results wirklich hilfreich sind und ihren Zweck erfüllen, musst Du sie so formulieren, dass sie objektiv überprüfbar sind.

In erster Linie erreichst Du das natürlich dadurch, dass jedes Key Result stets eine Metrik beinhaltet. Allerdings solltest Du dabei auch darauf achten, dass es nur eine einzige Metrik beinhaltet und Du nicht mehrere Bedingungen oder Metriken miteinander verschachtelst.

Denn das kann dazu führen, dass der Status solcher Key Results während des OKR-Zyklus (trotz Metriken) unklar bleibt.

Erzeuge Messbarkeit durch eine Metrik

Eine häufige Stolperfalle bei der Formulierung von OKR ist die Nutzung von Alle oder Jeder in den Key Results. Das erzeugt jedoch Allgemeinplätze, die wenig hilfreich sind. Sehr oft sind solche Key Results auch „getarnte Objectives“. Du solltest also auch in Betracht ziehen, aus einem solchen Schlüsselergebnis ein eigenständiges OKR zu machen.

| Beispiele für ungenaue Key Result | Alternative Formulierungen |

|---|---|

| Alle Kunden kennen unseren Webshop. | Die Besucherzahlen unseres Webshops steigen von 100 auf 5.000. |

| Jeder Bug wird innerhalb von 5 Tagen bearbeitet. | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bugs sinkt von 10 auf 5 Tage. |

| Die neue Webseite ist online. | 500 Besucher haben unsere neue Webseite besucht. |

Vermeide Verschachtelungen

Manchmal werden in einem Key Result gleich mehrere Metriken verwendet. Solche Verschachtelungen sind jedoch nicht (mehr) eindeutig, sodass während des OKR-Zyklus selbst unklar ist, was überhaupt genau gemessen wird und welchen Stand das Key Result eigentlich gerade hat.

Für gute Key Results solltest Du deshalb solche Verschachtelungen vermeiden und immer nur eine einzige Metrik nutzen.

| Beispiel für ein Schachtel-Key-Result | Alternative Formulierung |

|---|---|

| In jeder unserer 5 Branchen geben uns 4 von 5 befragten Kunden 5 Sterne für unser neues Produkt-Feature. | Das neue Produkt-Feature wird im Durchschnitt mit mindestens 3,5 von 5 Sternen bewertet. |

Gute Key Results machen Fortschritt sichtbar

Key Results, die so formuliert sind, dass sie lediglich entweder wahr oder falsch sein können, führen dazu, dass der Fortschritt während des OKR-Zyklus „unsichtbar“ wird.

Solche Wahr-oder-falsch-Key-Results können in der Praxis unheimlich frustrierend für OKR Teams sein, weil erst zum Ende des Zyklus ein Ergebnis eingetragen werden kann.

Oft entsteht dadurch außerdem das Bedürfnis, den Fortschritt zu schätzen und geratene Prozentzahlen festzuhalten, um irgendwie den geleisteten Aufwand sichtbar zu machen.

Verwende Start- und Zielwerte

Beheben lässt sich dieses Problem, indem Du einen Startwert zu Deinem Key Result hinzufügst. Leider ist das nur dann möglich, wenn die Metrik in Deiner Organisation oder Deinem Team bereits existiert und damit ein Ausgangswert vorhanden ist. Führst Du die Metrik im Rahmen eines OKR erst ein, bleibt Dir häufig nichts anderes übrig, als ein Wahr-oder-falsch-Key-Result zu formulieren.

| Beispiele für Wahr-oder-falsch-Key-Results | Alternative Formulierung |

|---|---|

| Das neue Produkt-Feature wird im Durchschnitt mit mindestens 3,5 von 5 Sternen bewertet. | Durch unser neues Feature steigt die durchschnittliche Bewertung unseres Produktes von 1,3 auf mindestens 3,5. |

| Es werden maximal 10 Bugs pro Monat gemeldet. | Die Anzahl gemeldeter Bugs pro Monat sinkt von 120 auf 10. |

Im ersten Beispiel der obigen Tabelle bedeutet sowohl eine Durchschnittsbewertung von 3,4 als auch von 1,4, dass das Key Result ein Ergebnis von 0 % hat. Das Gleiche gilt für das zweite Beispiel. Egal, ob 11 oder 110 Bugs pro Monat gemeldet werden: Das Key Result ist nicht erreicht und liegt bei 0 Prozent.

Key Results messen Ergebnisse

Ein ebenfalls sehr häufig anzutreffendes Phänomen ist die Formulierung von Aktivitäten oder Aufgaben als Key Result.

Meistens liegt das vor allem daran, dass diese Dinge sehr viel leichter und einfacher messbar sind, weil diese Metriken schon in Organisationen vorhanden sind.

Hier solltest Du Dich immer daran erinnern, dass es sich um Key Results und nicht um Key Doings handelt.

Du solltest Dich in diesem Fall immer fragen: „Woran erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe, wenn all diese Dinge erledigt sind?“

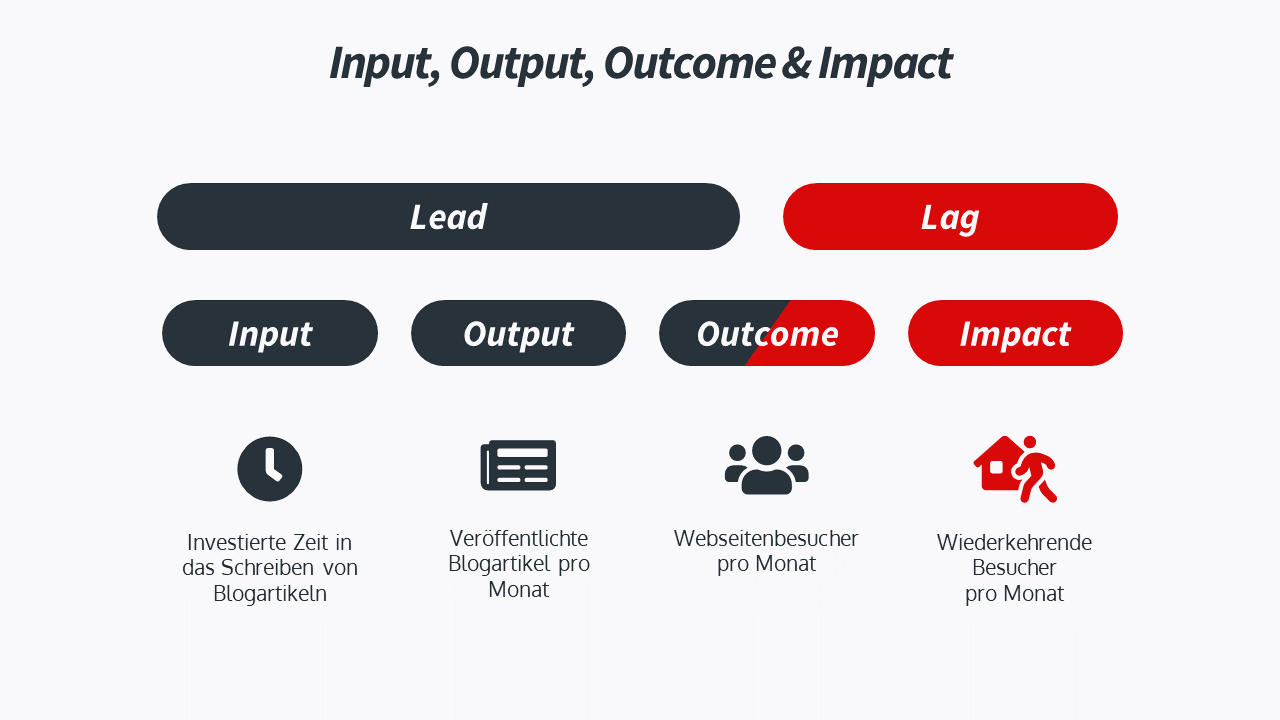

Miss Outcome statt Output

Hilfreich, um sich dieses Unterschieds bewusst zu werden, ist die Unterscheidung zwischen Output und Outcome. Während der Output das direkte Ergebnis von Aktivitäten (Input) ist, ist der Outcome die Wirkung, die Du mit diesem Output erreichen möchtest.

| Beispiele für Output-Key-Results | Alternative Formulierung |

|---|---|

| In unserem Blog gibt es 25 neue Artikel zum Thema Kanban. | Die monatlichen Besucherzahlen in unserer Rubrik Kanban steigen von 100 auf 1.000. |

| Es gibt 5 neue Features zur Bearbeitung von Rechnungen in unserem Produkt. | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Rechnungen sinkt von 10 auf 3 Minuten. |

Nutze Lagging Indicators

Ebenfalls hilfreich, um dieses Problem zu erkennen, ist die Unterscheidung zwischen sogenannten Leading und Lagging Indicators.

Meistens messen Leading Indicators den Output von Aktivitäten, während Lagging Indicators eher dem Outcome entsprechen. (Allerdings ist das nicht immer der Fall, sodass die beiden Begriffspaare nicht synonym sind.)

Weil jedoch Lagging Indicators messen, wie erfolgreich Dein Team oder Deine Organisation mit etwas war, solltest Du sie gegenüber Leading Indicators stets als Key Result bevorzugen.

Jedoch sind Leading Indicators weiterhin sehr sinnvoll und nützlich. Du solltest sie jedoch nach Möglichkeit als Metrik für OKR-Initiativen verwenden.

Hier noch einmal ein Beispiel für drei Key Results mit Leading Indicators, die auf den Metriken des Fitbit-Trackers basieren. Am Ende geht es bei all dem jedoch nur darum, die Herzschlagfrequenz (Lagging Indicator) zu senken.

| Key Results mit Leading Indicators | Alternative Formulierung mit Lagging Indicator |

|---|---|

| 10.000 Schritte pro Tag gehen. | Die durchschnittliche Herzschlagfrequenz von 75 auf 68 senken. |

| 20 Etagen pro Tag Treppen steigen. | |

| 35 Aktivzonen pro Tag erreichen. |

Motivierende Key Results sind anspruchsvoll

Um Motivation zu erzeugen, müssen Key Results anspruchsvoll sein. Damit das geschieht, dürfen sie weder zu leicht noch zu schwer sein. Sind sie zu schwer, liegt die Messlatte so hoch, sodass Dein Team schon gar keine Lust mehr dazu hat, überhaupt anzufangen. Sind sie zu leicht, ist Dein Team unterfordert und bewegt sich nur in seiner Komfort-Zone.

Setzt Ihr sie jedoch genau richtig, entsteht eine starke Motivation, die auch als Flow-Erleben bekannt ist. Hilfreich ist es deshalb immer, sowohl Erreichbarkeit als auch Niveau im Blick zu behalten.

Formuliere erreichbare Key Results

Viele OKR-Einführungen scheitern daran, dass eine Organisation oder ein Team das Tagesgeschäft nicht beachtet und gar nicht in Betracht zieht, was ohnehin bereits alles geschieht. Die Folge davon sind vollkommen unrealistische Ziele und ein Gefühl, dass OKR nur dazu dienen, den ohnehin schon vollen Schreibtisch aller Mitarbeiter noch weiter mit Aufgaben zu füllen.

Die erste Möglichkeit, einen Realitäts-Check durchzuführen, ist das Festhalten notwendiger OKR-Initiativen.

Auf diese Weise erhält Dein Team oder Deine Organisation ein Gefühl dafür, ob zur Erreichung der Key Results überhaupt ausreichend Kapazitäten vorhanden sind.

Zweitens könnt Ihr in Eurem OKR-Planning auf die Team Alignment Map zurückgreifen. Dieses Tool besitzt verschiedene Mechanismen, die es Euch ermöglichen, die Erreichbarkeit von Key Results einzuschätzen. Beispielsweise die Besprechung von Abhängigkeiten und potenziellen Risiken.

Drittens könnt Ihr Euer OKR-Planning auch mit einem Ecocycle Planning kombinieren. Diese Methode aus den Liberating Structures macht sichtbar:

Die Erkenntnisse aus dem Ecocycle Planning liefern damit wertvollen Input, um abzuschätzen, wie realistisch Eure Key Results aktuell sind.

Sorge für ein ausreichendes Niveau

Doch auch wenn Key Results prinzipiell erreichbar sein sollen, wenn wirklich „alles läuft wie am Schnürchen“, sollten sie gleichzeitig anspruchsvoll sein. Für die Erreichung aller Schlüsselergebnisse zu 100 % zum Ende eines Quartals müsst Ihr Euch im besten Fall also ordentlich strecken.

Durch anspruchsvolle Formulierungen entsteht das, was in der OKR-Community auch als Stretch Goal bekannt ist. Meistens werden Stretch Goals so erklärt, dass ein zu 70 % erreichtes Key Result bereits ein gutes Ergebnis ist. Aber Achtung: Das bedeutet nicht, dass Du mit Deinem Team bereits im Planning davon ausgehst, sowieso nur 70 Prozent zu erreichen.

Diesen schmalen Grat zwischen Erreichbarkeit und Niveau mit Key Results zu treffen, erfordert zugegebenermaßen sehr viel Übung. Hinzu kommt, dass derart anspruchsvolle Zielsetzungen auch eine offene und positive Fehlerkultur und psychologische Sicherheit voraussetzen, die nicht unbedingt immer in jeder Organisation gegeben sind.

Formuliere Key Results Deiner OKR unabhängig voneinander

Damit das Scheitern eines einzelnen Key Results nicht dazu führt, dass einige (oder schlimmstenfalls sogar alle anderen) ebenfalls nicht erreicht werden können, solltest Du sie immer so unabhängig wie möglich von einander formulieren.

Häufig entstehen voneinander abhängige oder aufeinander aufbauende Key Results durch das Denken in Aktivitäten.

Eine simple Lösung dieses Problems ist es, die ersten Schritte einfach wegzulassen und lediglich das letzte Key Result zu behalten. (Weil es ja das ist, was „am Ende rauskommen“ soll.)

Vermeide Meilensteine

Wenn Du Meilensteile als Key Result nutzt, ist das ein starkes Indiz dafür, dass es sich hierbei eher um „getarnte Objectives“ handelt. Der zweite Meilenstein wäre demnach schon ein mögliches Objective für das folgende Quartal.

In der Regel kannst Du alle Meilensteine bist auf den letzten streichen, weil Du ja ohnehin planst, auch das letzte Key Result innerhalb eines OKR-Zyklus zu erreichen. Alternativ kannst Du Deine Meilensteine auch für eine OKR-Initiative nutzen und Dir dann überlegen, wie Du den Outcome messen kannst, wenn Du alle Meilensteine Deiner OKR-Initiative erreicht hast.

| Beispiele für Meilenstein-Key-Results | Alternative Formulierung |

|---|---|

| Wir haben einen Webshop eingerichtet. | Der Umsatz mit Online-Produkten steigt von 0 auf 5.000 €. |

| Wir haben die erste 5 Produkte online gestellt. | |

| Unsere Online-Produkte erzeugen 5.000 € Umsatz. |

Fazit

Ich hoffe, ich konnte Dir mit meinen Tipps dabei helfen, bessere OKR zu formulieren. Nicht immer wird es Dir gelingen, wirklich jeden hier aufgeführten Punkt angemessen zu berücksichtigen. Deshalb solltest Du nicht immer krampfhaft daran festhalten und auf Biegen und Brechen versuchen, jeden davon zu erfüllen.

Es erfordert Praxis und Übung, gute Objectives & Key Results zu formulieren und wenn es Dir einmal partout nicht gelingen will, solltest Du nicht vergessen, dass schon in drei Monaten der nächste OKR-Zyklus beginnen wird, wo Du es wieder ein kleines bisschen besser machen kannst.